最新の電気代がどうなっているかみなさんご存知ですか?

私は1月2月の請求書を見て驚きました。

ニュースでも取り上げられていますが、現代っ子はニュースを見ないので知らなかった方もいるのではないでしょうか。(かくいう私もそうですが…)

実は1〜3月は暖房を使う時期なので、政府の補助金が出ています。

(ただ、3月は1〜2月に比べて暖房の使用頻度が減るということで補助金が少なくなっています。)

それでも「電気ガス代が上がりすぎだ」「全然補助が足りない」「生活が苦しい」と感じる人は多いと思いますが、

4月使用分からは補助金は無しになるため、より一段と電気料金が上がる見込みです。

そこで今回は各家庭の平均的な電気ガス代と、我々大阪府内二人暮らしの電気ガス代を比較しながら実際の体感についてお伝えしていきたいと思います。

この記事を読んでわかること

・二人暮らしの平均的な光熱費っていくらくらいなの?

・電気代とガス代がなぜこんなに上がっているの?今後もこの傾向は続くの?

・私たち一人ひとりはどう対策したらいいの?

二人暮らしの平均的な光熱費

2025年、二人暮らしの平均生活費は約26〜30万円とされています。

特に電気料金の高騰が家計に影響を与えています。

一般社団法人エネルギー情報センターが運営する「新電力ネット(https://pps-net.org/energyprice)」によると、

二人暮らしの平均的な電気代の推移

| 電気代(月間) | 消費支出に占める電気代の割合 | |

|---|---|---|

| 2003年 | 7729円 | 2.97% |

| 2004年 | 7868円 | 2.98% |

| 2005年 | 7801円 | 3.02% |

| 2006年 | 8004円 | 3.14% |

| 2007年 | 7826円 | 3.02% |

| 2008年 | 8397円 | 3.25% |

| 2009年 | 8345円 | 3.29% |

| 2010年 | 8535円 | 3.37% |

| 2011年 | 8298円 | 3.30% |

| 2012年 | 8811円 | 3.48% |

| 2013年 | 9275円 | 3.62% |

| 2014年 | 9830円 | 3.81% |

| 2015年 | 9763円 | 3.80% |

| 2016年 | 8933円 | 3.55% |

| 2017年 | 9176円 | 3.59% |

| 2018年 | 9559円 | 3.75% |

| 2019年 | 9654円 | 3.76% |

| 2020年 | 9515円 | 3.88% |

| 2021年 | 9183円 | 3.70% |

| 2022年 | 11307円 | 4.43% |

| 2023年 | 10940円 | 4.14% |

| 2024年 | 10878円 | 4.05% |

10年前と比較すると1000円、20年前と比較すると3000円も世帯あたりの月平均の金額が変わっています。

消費支出に占める電気代の割合もついに4%の大台といったところでしょうか。

4%とみると小さい数字のようですが、生活費が1%上がっているにも関わらず、我々のお給料は30年間ずっと横ばいです。

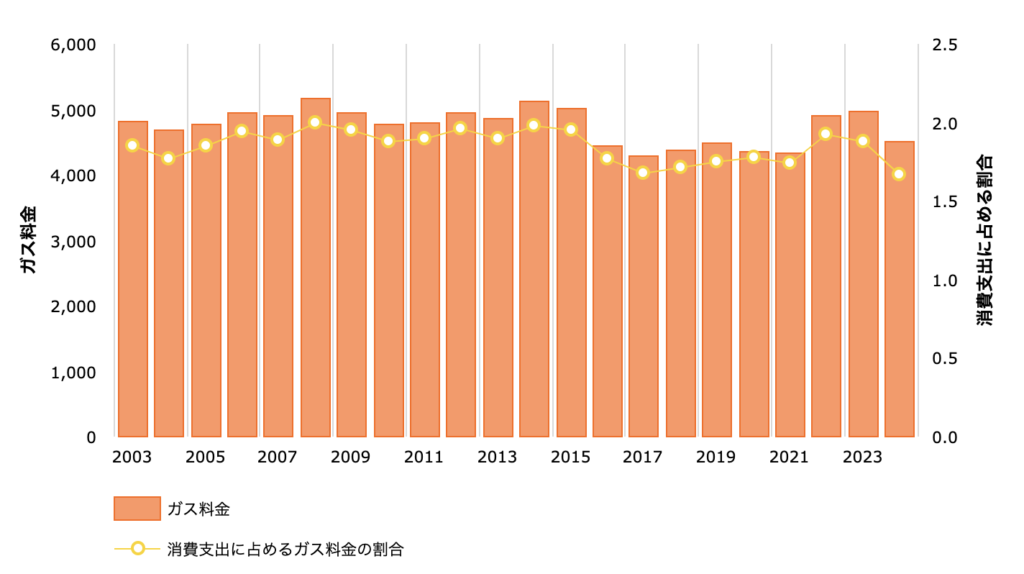

二人暮らしの平均的なガス代の推移

| ガス代(月間) | 消費支出に占めるガス代の割合 | |

|---|---|---|

| 2003年 | 4817円 | 1.85% |

| 2004年 | 4687円 | 1.77% |

| 2005年 | 4768円 | 1.85% |

| 2006年 | 4945円 | 1.94% |

| 2007年 | 4895円 | 1.89% |

| 2008年 | 5159円 | 2.00% |

| 2009年 | 4950円 | 1.95% |

| 2010年 | 4773円 | 1.88% |

| 2011年 | 4788円 | 1.90% |

| 2012年 | 4954円 | 1.96% |

| 2013年 | 4858円 | 1.90% |

| 2014年 | 5125円 | 1.98% |

| 2015年 | 5006円 | 1.95% |

| 2016年 | 4444円 | 1.77% |

| 2017年 | 4285円 | 1.68% |

| 2018年 | 4364円 | 1.71% |

| 2019年 | 4488円 | 1.75% |

| 2020年 | 4354円 | 1.78% |

| 2021年 | 4330円 | 1.74% |

| 2022年 | 4900円 | 1.92% |

| 2023年 | 4971円 | 1.88% |

| 2024年 | 4497円 | 1.67% |

ガス代に関してはそれほど上がっていない、むしろ下がっているとも見れるかもしれませんね。

グラフにするとこのようになります。

私たち夫婦の1、2月の電気・ガス代の支払額も平均とほとんど同じでした。

補助金が出ているにも関わらず電気代だけで1万越えは驚きが隠せませんでしたね…。

2024年の電気・ガス料金の値上げと補助金の動向

2024年、政府はエネルギー価格の高騰を受け、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を実施し、家庭や企業の電気・ガス料金を一時的に支援しました。

具体的には、2024年8月から10月使用分に対し、電気料金は低圧で最大4.0円/kWh、都市ガス料金は最大17.5円/㎥の値引きが行われました。

2025年の電気・ガス料金の値上げと補助金の動向

2025年は2024年に引き続き、1月使用分・2月使用分・3月使用分の電気・ガス料金値引きを行います。

具体的には、2025年1月と2月使用分に対し、電気料金は低圧で最大2.5円/kWh、都市ガス料金は最大10.0円/㎥値引きされます。

2025年3月は1・2月の半分となる、電気料金は最大1.3円/kWh、都市ガス料金は最大5.0円/㎥値引きされます。

ちなみに、、

政府は過去数回にわたって家庭と一部法人の電気代を値引きしています。

また、誤解されやすいポイントとして、「補助金」といっていますがお金は支給されません!

値引きされた金額が請求されることとなっています。

下の図は直近の電気代とガス代の値引き金額の推移を表したものです。

| 電気代 | ガス代 | ||

| 一般家庭(低圧) | 法人(高圧のみ) | ||

| 2023年1月〜8月 | 7.0円/kWh | 3.5円/kWh | 30.0/㎥ |

| 2023年9月〜2024年4月 | 3.5円/kWh | 1.8円/kWh | 15.0/㎥ |

| 2024年5月 | 1.8円/kWh | 0.9円/kWh | 7.5/㎥ |

| 2024年8月・9月 | 4.0円/kWh | 2.0円/kWh | 17.5/㎥ |

| 2024年10月 | 2.5円/kWh | 1.3円/kWh | 10.0/㎥ |

| 2025年1月・2月 | 2.5円/kWh | 1.3円/kWh | 10.0/㎥ |

| 2025年3月 | 1.3円/kWh | 0.7円/kWh | 5.0/㎥ |

この補助金で家庭の電気代はいくら安くなる?

ここまで電気代の補助金額について解説しましたが、これにより、家庭の電気代はどれくらい安くなるのでしょうか?

結論、値引き金額は大きくて1,000円程度です。

| 世帯 | 電気使用量 | 補助金額 (2025年1月・2月使用分) | 補助金額 (2025年3月使用分) |

| 一人暮らし | 150〜250kWh | 375〜625円 | 195〜325円 |

| 二人暮らし | 250~350kWh | 625〜875円 | 325〜455円 |

| 四人暮らし | 400~500kWh | 1,000〜1,250円 | 520〜650円 |

上図は補助金額を世帯人数別に図にしたものです。

こうして見ると一人暮らしなどあまり電気を使わない場合、あまり電気代は安くなりません。

しかし、それでも電気代がある程度は安くなることがわかります。

補助金廃止の理由

政府は財政負担の軽減と市場の適正化を理由に、エネルギー補助を終了します。

これにより、電気・ガス料金は市場価格に基づく水準に戻り(実質的な値上げ)、家計への負担が増加する見込みです。

個人ができる具体的な対策は?

では我々は補助金終了後の家計負担増加に対し、どのように対策したら良いでしょうか。

以下の具体的な対策が考えられます。

電力・ガス会社の見直し

今入っているプランを見直して、より安いプランに切り替えることで光熱費を削減することができます。

料金プランチェックのおすすめはエネチェンジ。無料で家計に最適なプランを教えてくれます。

リベ大学長🦁も進めています。

節電・節ガスの徹底

既に実行している人も多いかと思いますが、LED導入や断熱対策も大切な対策と言えます。

私たちは生活であまり長く滞在しない、トイレや洗面台、玄関の電気は全て人感センサー付きのLEDライトにしています。

これによって年間数千円は変わってくるのでチリツモですがやる価値はあります。

まだの方は急いで対策しましょう!

家計管理の強化

こちらも耳タコかもしれませんが、絶対に見直すべきなのが固定費の削減、投資の活用です!

物価上昇・インフレ対策にもなる投資は、特にまだの方は今すぐ手をつけましょう!

省エネ家電への買い替え

エネルギー効率の高い家電製品に更新することで、長期的な光熱費の削減が期待できます。

1台は高く感じますが、電気代だけでなく、家事効率も含め10年20年使用するものと考えると侮れないのが現代の省エネ家電です。

断熱性能の向上

窓や壁の断熱材を強化し、冷暖房効率を高めることで、エネルギー消費を抑えることができます。

賃貸ではなく持ち家を検討されている方は、住む地域にもよりますが、

今後の光熱費高騰対策として断熱性を重視しても良いかもしれませんね。

再生可能エネルギーの活用

太陽光発電システムの導入など、自家発電を検討することで、電力会社からの購入電力を減らすことが可能です。

最近私の周りでも家を建てるところはもれなく太陽光パネルの設置をしています。

再エネは少々疑わしい側面も囁かれていますが、家計にとってプラスとの判断であれば活用するのも一つでしょう。

地域支援制度の活用

自治体によっては、エネルギー効率改善のための補助金や低利融資を提供している場合があります。

地域の情報を確認し、積極的に活用しましょう。

まとめ

これらの対策を講じることで、補助金終了後の電気・ガス料金の負担増加に対応し、家計を守ることが可能です。

今から準備を進め、賢く節約しましょう!